La vita di Giacomo Leopardi è stata costellata da tanti eventi nefasti che ne hanno influenzato tutta la produzione letteraria e la sua stessa vita sociale: il cattivo rapporto con suo padre, il suo non sentirsi appagato nelle relazioni amorose e il suo sentirsi intrappolato nella sua città natale Recanati. Egli è fra gli autori più rappresentativi della degenerazione e della complessità dell’animo umano.

Il “primo dei moderni”

Il pensiero leopardiano si basa sulla ricerca della causa dell’infelicità umana. Inizialmente, influenzato dall’illuminismo settecentesco, è convinto che l’infelicità sia causata dalla stessa civiltà umana che ha perso quelle illusioni che abbellivano la vita. L’infelicità, quindi, è un dato storico perché, a differenza dei moderni, gli antichi conservavano quelle illusioni che rendevano la vita felice. Si parla qui del così detto pessimismo storico.

La “Teoria del piacere” e il pessimismo cosmico

Successivamente Leopardi modifica questa sua concezione e, influenzato dal sensismo illuministico, elabora la “Teoria del piacere”. Quest’ultima afferma che l’uomo aspira ad arrivare ad una quantità di piacere sempre maggiore della quantità che egli davvero riesca a ricevere. Per questo, l’uomo si rifugia nelle illusioni sperando di trovare la felicità in futuro o nell’immaginazione. Parliamo quindi di pessimismo cosmico, la cui causa ora è la condizione dell’uomo stesso.

Il mio Leopardi

Secondo la mia opinione il poeta, con la teoria del piacere, ha colto pienamente la causa di una possibile infelicità umana. Ritengo che l’uomo non sia infelice per natura, o almeno non tutti, bensì sia infelice colui che non si accorge della bellezza della vita, che vede tutto o bianco o nero, senza le possibili sfumature. Colui che, affrontando una situazione difficile, si arrende subito al primo ostacolo senza vedere cosa c’è oltre, che affronta qualsiasi avversità della vita come un qualcosa di irresolubile senza considerare che esistono situazioni ben più difficili delle proprie.

Secondo la mia opinione il poeta, con la teoria del piacere, ha colto pienamente la causa di una possibile infelicità umana. Ritengo che l’uomo non sia infelice per natura, o almeno non tutti, bensì sia infelice colui che non si accorge della bellezza della vita, che vede tutto o bianco o nero, senza le possibili sfumature. Colui che, affrontando una situazione difficile, si arrende subito al primo ostacolo senza vedere cosa c’è oltre, che affronta qualsiasi avversità della vita come un qualcosa di irresolubile senza considerare che esistono situazioni ben più difficili delle proprie.

Fortunatamente a queste persone si oppongono gli uomini felici, i quali, pur affrontando situazioni difficili che potrebbero farli sprofondare nell’infelicità, riescono ad uscirne mettendoci la buona volontà.

Tutti però nei momenti difficili possono cadere nella tristezza ed aggrapparsi alle illusioni, proprio come sostiene la Teoria del piacere, e sperare, senza agire, in un futuro migliore senza sapere che esso non arriverà mai se non ci si impegna a cambiarlo.

La teoria del vago e indefinito

Alla Teoria del piacere si lega quella del vago e indefinito che definisce l’immaginazione come un qualcosa che deve scaturire da elementi di vaghezza e indefinitezza. Per questo ad essa si combinano altre due teorie: quella della visione e quella del suono. Dalla prima vengono inseriti nel testo elementi visivi come una siepe, un albero, un ostacolo che rimandano all’immaginazione. Dalla seconda Leopardi elenca una serie di suoni suggestivi, come un canto che vada a poco a poco allontanandosi, lo stormire del vento fra le fronde, il muggito degli armenti nelle valli. Quindi il “bello poetico” per Leopardi consiste nel “vago e indefinito” e si manifesta mediante le immagini della teoria della visione e del suono.

Proprio queste immagini, dice Leopardi, sono importanti perché evocano negli uomini sensazioni provate nella fanciullezza. Nasce così la teoria della rimembranza.

La teoria della rimembranza

Leopardi osservò che i maestri della poesia vaga e indeterminata erano gli antichi: erano infatti immaginosi come bambini perché più vicini alla natura. Questo carattere “fanciullesco” si rivela attraverso la ricomparsa spontanea di immagini vaghe e sconosciute. Gli uomini moderni, d’altra parte, hanno perso questa capacità di immaginazione della fanciullezza, e per questo non sono più fantasiosi ma infelici; quindi la poesia immaginaria è ora per loro esclusa. Tutto ciò che resta loro è una poesia sentimentale che nasce dalla consapevolezza del “vero” e dall’infelicità.

Nonostante si rendesse conto di appartenere a quell’era moderna, Leopardi non si rassegnò all’esclusione di personaggi fantasiosi dalla sua poesia, così come non avrebbe ceduto alla rinuncia delle illusioni.

Ciò che mi affascina di più della sua poetica è proprio la teoria della rimembranza. Anche se può sembrare un qualcosa di astratto, essa è davvero reale.

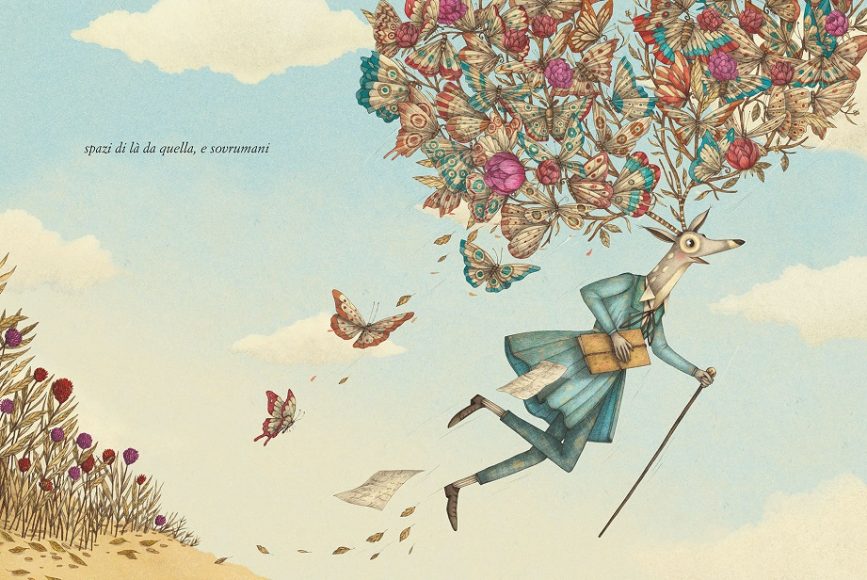

È vero che attraverso gli elementi di vaghezza e d’immaginazione possiamo ritornare alla vita immaginata durante l’infanzia. Da bambini, ogni qual volta ci si trovava davanti un ostacolo, immaginavamo che dietro di esso si potessero nascondere chissà quale paesaggio o personaggio immaginario. Così come quando ascoltavamo un qualsiasi suono, anche un comune fruscio del vento, potevamo immaginare che quel suono provenisse da qualche creatura fantastica.

È interessante vedere come Leopardi raccolga tutte queste sensazioni per riportare il lettore di nuovo bambino rispolverando quella capacità immaginativa da tempo nascosta nei meandri della mente. Per questo penso che Leopardi abbia avuto molto successo nei lettori perché li stimola ad avere una veduta più ampia che vada oltre la semplice realtà.

L’infinito di Leopardi

Restando in tema di vaghezza e immaginazione vorrei parlare di un piccolo idillio che mi ha particolarmente affascinata: L’infinito.

Restando in tema di vaghezza e immaginazione vorrei parlare di un piccolo idillio che mi ha particolarmente affascinata: L’infinito.

In questo testo si può cogliere la contrapposizione tra un’immagine limitata, ossia la siepe davanti ai suoi occhi, e un’immagine illimitata, cioè il paesaggio dietro la siepe. Mi affascina proprio la presenza costante del dualismo che si manifesta anche nella differenza tra ciò che è visibile e ciò che è immaginato.

È presente anche un continuo passaggio da un piano concreto a uno astratto. Così Leopardi vuole suscitare nel lettore due sensazioni diverse, quella uditiva e quella visiva, che lo porteranno a produrre due percezioni diverse: l’infinito spaziale e l’infinito temporale.

Il primo è presente nella prima strofa ed è dato da elementi visivi, come la siepe che ostacola la visione.

Il secondo è collocato nella seconda strofa ed è dato da elementi uditivi, come il fruscio delle foglie, contrapposti ad elementi indefiniti ed astratti quindi c’è la comparazione tra il mondo reale e quello immaginario.

Il sabato del villaggio

Il testo leopardiano che sicuramente ho apprezzato di più è “Il sabato del villaggio”. Esso è ambientato in un villaggio in un preciso momento del giorno: la sera, precisamente il sabato sera. Durante questo periodo del giorno il villaggio è in preparazione della imminente festa che avverrà l’indomani.

Tra i personaggi descritti troviamo la donzelletta la quale è felice per l’incombente festa, la vecchiarella che, guardando la fanciulla, ricorda di quando lei era cosi emozionata per i festeggiamenti e un “garzoncello scherzoso”, simbolo di ingenuità, il quale viene invitato dal poeta stesso a non farsi cogliere dall’attesa di crescere perché, quando arriverà all’età adulta, la felicità che lui si aspetta in realtà non arriverà mai.

Lo trovo un testo molto attuale ma soprattutto un testo che si avvicina molto a me. Mi ricorda molto quando ero piccola e aspettavo con ansia la festa di paese per uscire con i miei amici e passare la serata con loro senza dover fissare un apposito appuntamento.

Mi trovo d’accordo anche con la parte conclusiva del “garzoncello scherzoso”. In questo caso sono d’accordo con Leopardi e, se avessi l’occasione di parlare col fanciullo, gli raccomanderei la medesima cosa detta dal poeta.

Crescendo avrei voluto sapere anche io come potesse non essere così bello ed emozionante crescere. Certo, non sono ancora adulta completamente, però posso dire che non c’è giorno in cui non ripenso alla spensieratezza dell’infanzia. Quindi, anche se ritengo che il passato è passato e non bisogna rimpiangerlo, in questo caso mi trovo in accordo con Leopardi.